皆さんは、ヘルプマークを知っていますか?ヘルプマークの普及に伴い、街で目にする機会も増えたのではないでしょうか。この記事では、ヘルプマークの対象者や入手方法、メリットデメリットなど、ヘルプマークについて詳しく解説します。ヘルプマークについては、普及したとはいえ誤った知識や認識を持っている人が少なくないようです。ヘルプマークの正しい知識を身につけることで、手助けが必要な人が快適に日常生活を送れるようになると良いですね。

ヘルプマークとは?

配慮や手助けが必要なことを周囲に知らせるもの

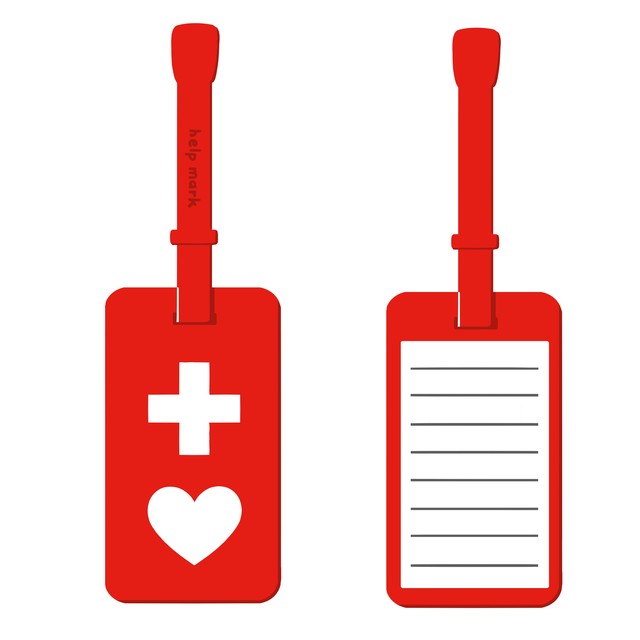

ヘルプマークとは、配慮や手助けが必要なことを周囲に知らせるものです。東京都が作成したもので、ヘルプマークを身につけていれば言葉で説明することなく援助が必要なことを意思表示できます。また、ストラップタイプのヘルプマークには、必要とする支援内容や緊急連絡先を記入する欄があります。必要な項目をヘルプマークに記入しておくことで、1人で外出しているときに倒れたりパニックになったりしたときでも、周りの人に自分の情報を提供し、適切な対応を取ってもらうことができるでしょう。

ヘルプマークの意味

ヘルプマークのデザインには、さまざまな意味が込められています。デザイン作成者の永井氏によると、以下のように説明されています。

(東京都福祉局障害者施策推進部企画課「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」より引用)

ヘルプカードもある

緊急時に必要な支援の内容を記しておきたいけれど、目立つものを身につけることに抵抗があり、表から見えるところに個人情報を書くのが不安という人もいるでしょう。そのような方には、ヘルプカードの利用がおすすめです。ヘルプマークと同様に、ヘルプカードも各自治体の福祉課窓口などで受け取ることができます。ヘルプマークとカードを併用し、マークの裏面には「カバンの中のヘルプカードを見てください」などと書いておくといった使用方法もありますよ。

ヘルプマークの対象者は?

外見からは支援の必要が伝わりづらい人

ヘルプマークは、外見からは支援の必要が伝わりづらい人が使用の対象者になっています。具体例としては、以下のような方々が対象者としてあげられます。

- 義足や人工関節の人

- がん疾患や難病の人

- 妊娠初期の人

- 聴覚障害や視覚障害、言語障害を抱える人

- 知的障害や発達障害を抱える人

- 精神障害を抱える人

- パニック発作などの症状を抱える人

ヘルプマークはどこでもらえる?

自治体の福祉課

ヘルプマークを使いたいと思ったとき、どのような場所でもらうことができるのでしょうか。ヘルプマークがもらえる場所の1つ目は、自治体の福祉課です。東京都が作成したヘルプマークは、現在日本全国に普及しています。そのため、各県や各市区町村の福祉課窓口に相談することでヘルプマークを入手することができますよ。お住いの地域の自治体で配布が行われているかは、こちらのページから確認してみてくださいね。

公共交通機関の駅や営業所

2つ目は、公共交通機関の駅や営業所です。特に東京都では、さまざまな公共交通機関で配布が行われています。

| 都営地下鉄 | 各駅(駅務室又は改札) ※下記の駅を除く 都営浅草線:押上駅 都営三田線:目黒駅、白金台駅、白金高輪駅 都営新宿線:新宿駅 |

| 都営バス | 各営業所 |

| 都電荒川線 | 荒川車庫前駅 |

| 日暮里・舎人ライナー |

日暮里駅 西日暮里駅 |

| ゆりかもめ |

新橋駅 豊洲駅 有明駅 |

| 多摩モノレール |

多摩センター駅 中央大学・明星大学駅 高幡不動駅 立川南駅 立川北駅 玉川上水駅 上北台駅 |

病院

3つ目は、病院です。東京都では、都立病院でヘルプマークの配布が行われています。配布が行われている都立病院は以下の通りです。

- 広尾病院(渋谷区)

- 大塚病院(豊島区)

- 駒込病院(文京区)

- 墨東病院(墨田区)

- 多摩総合医療センター(府中市)

- 神経病院(府中市)

- 小児総合医療センター(府中市)

- 松沢病院(世田谷区)

- 東部地域病院(葛飾区)

- 多摩南部地域病院(多摩市)

- 大久保病院(新宿区)

- 多摩北部医療センター(東村山市)

- 荏原病院(大田区)

- 豊島病院(板橋区)

- 東京都がん検診センター(府中市)

その他公共施設

前述した施設以外にも、さまざまな公共施設でヘルプマークを受け取ることができます。具体的には、各自治体が運営する保健所や保健センター、福祉センターや市民センター、障害者相談センターなどがあげられます。また、お住いの場所の近くに配布場所がない場合や外出するのが難しい場合は、郵送でヘルプマークを受け取れることもあります。郵送代の負担はありますが、ぜひ活用してみてくださいね。ヘルプマークの郵送について詳しくは、お住いの各自治体の福祉課や社会福祉課に連絡してみましょう。

ヘルプマークのメリット

支援を受けやすくなる

ヘルプマークを身につけることは、さまざまなメリットがあります。1つ目は、支援を受けやすくなることです。配慮や手助けが必要なことを周囲の人に毎回説明することは手間であり、精神的に苦痛を感じることもあるでしょう。そのような場合に、ヘルプマークを身につけていれば、支援が必要であることを周囲の人はひと目で理解することができます。また、支援を提供する側の人にとっても、声をかけやすくなりますね。

緊急時の安心感

2つ目は、緊急時の安心感です。前述したように、ヘルプマークの裏面には自身が抱えている病気や障害、必要な支援内容、緊急連絡先などを自由に記入することができます。1人で外出している際に体調が悪くなり動けなくなった場合でも、周囲の人がヘルプマークを見ることで適切な支援を受けることができます。問題が起きても適切な対応を取ってもらえるという安心感を感じながら外出することができそうですね。

- ペースメーカーを使用しています。

- 耳が不自由なため、口元を見せてゆっくりはっきりと話してください。

- 心臓疾患があります。発作を起こしている際はカバンの中に入れている薬を飲ませてください。

- 妊娠中です。出産予定日は○○年○月第○週です。

- 落ち着きがなくなることがあります。症状が出たら、静かな場所へ誘導してください。

自治体や企業によるサポートが受けられる

3つ目は、自治体や企業によるサポートが受けられることです。デパートやスーパーなどで買い物のサポートを受けたいときにヘルプマークを見せることで、商品案内や荷物の持ち運びなどの支援を受けやすくなりますよ。また、公共交通機関では、エレベーターの案内や乗り換え時のサポートが受けられます。特に空港では、優先搭乗の案内や手荷物運搬の補助などのサポートも受けられます。さらに、ヘルプマークの周知に力を入れている自治体や企業も増えているので、今後はよりサポートを受けやすい環境が整えられていくでしょう。

ヘルプマークのデメリット

まだ認知度が低い

ヘルプマークには多くのメリットがある一方で、デメリットもいくつかあります。1つ目は、ヘルプマークの認知度がまだ低いことです。東京都が令和5年12月に行った調査によると、ヘルプマークについて「意味も含めて知っていた」と回答した人は66.5%。「見たことや聞いたことはあるが、詳しい意味は知らなかった」は25.8%、「知らなかった」は7.8%と、約3.5割の人はヘルプマークについて正しく理解できていない現状が明らかになりました。認知度は徐々に向上してきていますが、ヘルプマークを身に付けていても適切な配慮が受けられない場面に直面することはありそうですね。

偏見や誤解のリスクがある

2つ目は、偏見や誤解のリスクがあることです。残念ながら、障害や病気に対する偏見が少なからず残っているのが現状です。ヘルプマークを身につけることで、さらに差別や偏見を生み出してしまう可能性は否めません。また、ヘルプマークについて誤った知識を持った人により心無い言葉を浴びてしまうこともあるでしょう。実際にあった具体例としては、ヘルプマークをつけて優先席に座っていた際に「元気そうな人がなぜ優先席にいるのか」と、一方的に注意されたという出来事があげられます。

悪用される可能性がある

3つ目は、悪用される可能性があることです。ヘルプマークは障害者手帳とは異なり公式の登録制度がないため、誰でも自由に使用することができます。そのため、公共交通機関などで他者よりも優先的に席を確保する目的で、本来は支援が必要のない人にヘルプマークが悪用されてしまうことが考えられるでしょう。ヘルプマークに登録制度が設けられていない理由は、支援を必要としている人が気軽に利用できるようにするためです。ヘルプマークの本来の意味を考えて、本当に必要としている人が支援を受けられるようにしましょう。

ヘルプマークを身につけた人を見かけたら?

電車やバスで席を譲る

では、ヘルプマークを身につけた人を街で見かけたらどのような対応をするべきなのでしょうか。例えば、電車やバスで見かけた場合は、優先席でなくてもできるだけ席を譲りましょう。見た目は健康そうであっても、立ち続けることが難しかったり疲れやすかったりする人がいます。また、見た目が健康そうな人が優先席に座っていると、他の乗客から白い目で見られることがあります。そのため、ヘルプマークをつけている人を見かけたら、優先席でなくても席を譲ることが望ましいですね。

駅や商業施設で声をかける

ヘルプマークをつけている人が駅や商業施設で困っていたら、声をかけてみましょう。ヘルプマークをつけている人の中には、突発的な出来事に対応するのが難しい人や臨機応変な対応が難しい人がいます。例えば、電車の遅延などで困っている場合は、優しく声をかけて誘導することで、支援が必要な人を助けることができますよ。必要な支援の内容は、ヘルプマークの裏面に記載があったり直接教えてくれたりしますので、まずは1歩踏み出して声をかけてみることが大切です。

災害時は安全に避難するための支援をする

災害時には、安全に避難するための支援をしましょう。聴覚障害や視覚障害により状況の把握が難しい人や、足が不自由で速く移動することが難しい人など、自力での避難が困難な人がいます。また、パニック発作や認知症などにより適切な判断ができず、避難が遅れることもあります。そのため、避難ルートを具体的に伝えたり手を引いて誘導したりする必要があります。さらに、必要に応じて車いすを押す、おぶるなど、一人ひとりに応じた支援を心がけることが大切ですよ。「何かお手伝いしましょうか?」と声をかけるだけでも安心につながります。

まとめ

ヘルプマークを見かけたら適切な配慮をしよう!

いかがでしたか?今回は、ヘルプマークの意味やヘルプマークの対象者、ヘルプマークを身に付けた人を見かけたときの適切な対応方法など、ヘルプマークについて詳しく解説しました。ヘルプマークの対象者は、見た目ではわかりづらい障害や困難を持っている人です。そのため、一見元気そうでもヘルプマークを身に付けている人を見かけたら、適切な配慮を行うことが大切ですよ。積極的に声をかけ、より多くの人が安心して暮らせる環境づくりをしていきましょう!