皆さんは、児童発達支援の5領域をご存知ですか?児童発達支援の5領域は療育の分野でとても重要視されています。この記事では、5領域の具体的なねらいと支援内容のほか、個別支援計画についても解説します。療育の仕事に携わっているけれど、どのような支援を行ったらいいのかわからず困っている方や、5領域に基づいた支援を行う難しさを感じているという方は、ぜひこの記事を参考にして子どもたちへの支援方法を考えてみてくださいね。

児童発達支援の5領域とは?

子どもの成長と発達を支える主要な領域

児童発達支援の5領域とは、障害を持つ子どもの成長と発達を支える5つの支援領域のことを指します。保育の5領域と混同しやすいですが、内容が異なりますので注意が必要ですよ。児童発達支援の5領域は、以下の5つから成り立っています。

- 健康・生活

- 運動・感覚

- 認知・行動

- 言語・コミュニケーション

- 人間関係・社会性

この5項目はそれぞれ独立しているのではなく、互いに重なる部分があったり関連し合ったりしています。保育の5領域については、以下の記事を参考にしてみてくださいね。

児童発達支援における本人支援とは?

5領域に基づいて支援を行うこと

児童発達支援における本人支援とは、5領域に基づいて子どもたちに支援を行うことです。本人支援の最終的な目標は『障害のあるこどもが、将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにする』ことであり、事業所等で行われる本人支援は『家庭や地域社会での生活に活かしていくために行われるもの』である必要があります。(児童発達支援ガイドラインより引用)このことを前提に、子どもたち一人ひとりに合った支援を提供することが重要と言えるでしょう。

5領域の具体例

健康・生活

ねらい

児童発達支援の5領域における健康・生活とは、子どもたちの心身の健康や生活に関する領域であり、基本的な生活スキルの取得を目標としています。基本的な生活スキルを取得することは子どもたちの心の安定につながり、他の領域とも大きく関わっています。具体的なねらいは以下の通りです。

支援内容

健康・生活の領域における具体的な支援内容は以下の通りです。

(児童発達支援ガイドラインより引用)

運動・感覚

ねらい

身体機能の向上や感覚の発達に関する運動・感覚の領域では、必要な場合は補助器具を活用して、姿勢の保持や動作を習得することを目標としています。具体的なねらいは以下の通りです。

- 姿勢と運動・動作の基本的技能の向上

- 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用

- 身体の移動能力の向上

- 保有する感覚の活用

- 感覚の補助及び代行手段の活用

- 感覚の特性への対応

(

児童発達支援ガイドラインより引用)

支援内容

運動・感覚の領域における具体的な支援内容は以下の通りです。

(児童発達支援ガイドラインより引用)

認知・行動

ねらい

認知・行動の領域では、思考力や判断力、問題解決能力や論理的思考などを身につけることで、子どもたちの社会性を発達させることを目標としています。具体的なねらいは以下の通りです。

- 認知の特性についての理解と対応

- 対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得(感覚の活用や認知機能の発達、近くから行動への認知過程の発達、認知や行動の手掛かりとなる概念の形成)

- 行動障害への予防及び対応

(

児童発達支援ガイドラインより引用)

支援内容

認知・行動の領域における具体的な支援内容は以下の通りです。

(児童発達支援ガイドラインより引用)

言語・コミュニケーション

ねらい

言語・コミュニケーションの領域では、言語能力や多様なコミュニケーション方法を身につけて、円滑に意思の伝達ができるようになることが目標です。具体的なねらいは以下の通りです。

- コミュニケーションの基礎的能力の向上

- 言語の受容と表出

- 言語の形成と活用

- 人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得

- コミュニケーション手段の選択と活用

- 状況に応じたコミュニケーション

- 読み書き能力の向上

(

児童発達支援ガイドラインより引用)

支援内容

言語・コミュニケーションの領域における具体的な支援内容は以下の通りです。

(児童発達支援ガイドラインより引用)

人間関係・社会性

ねらい

人間関係・社会性の領域では、必要な社会性を身につけて、将来を見越した社会生活の基盤を作ることを目標としています。社会性を身につけるための支援には、ロールプレイや地域との交流を取り入れることが推奨されています。人間関係・社会性の領域における具体的なねらいは以下の通りです。

- アタッチメント(愛着)の形成と安定

- 遊びを通じた社会性の発達

- 自己の理解と行動の調整

- 仲間づくりと集団への参加

(

児童発達支援ガイドラインより引用)

支援内容

人間関係・社会性の領域における具体的な支援内容は以下の通りです。

(児童発達支援ガイドラインより引用)

個別支援計画とは?

利用者個人に合った支援計画の内容を記したもの

個別支援計画とは、子どもたちを支援していく中で個人個人に必要な支援の内容を盛り込んだ計画書のこと。療育に関わる職員や子どもの保護者と支援の内容を共有する役割も果たします。個別支援計画書に記載が必要な項目は以下の通りです。

- 利用者の現状

- 利用者が置かれている環境

- 利用者とその保護者のニーズ

- メインとなる目標と達成時期

- その他の目標と達成時期

- 個別支援の具体的な内容

- 支援を行う際の留意事項

個別支援計画を作成する際に重要な役割を果たすサービス管理責任者については、以下の記事も参考にしてみてくださいね。

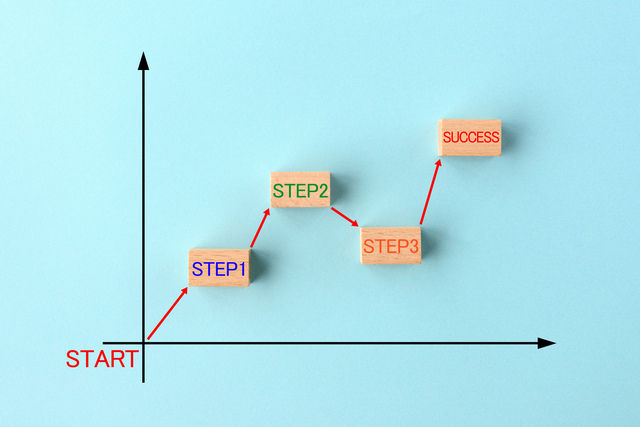

個別支援計画に5領域をつなげるコツ

目標を明確化する

個別支援計画に5領域をつなげるためのコツはいくつかあります。1つ目は、目標を明確化することです。目標を明確化することで、子どもたち自身やその保護者は成長の進度を実感しやすくなります。子どもたちは成長の進度を実感することで、さらに努力しようと思う気持ちが強くなるでしょう。目標を短期と長期でそれぞれ定めることも大切です。短期目標は6ヶ月、長期目標は1年が目安となっています。

支援内容を具体化する

2つ目は、支援内容を具体化することです。複数の職員が連携して支援を行う場合、支援内容が具体的に示されていることで、職員全員が明確な目的意識を持って取り組むことができるでしょう。例えば、支援の目標や手順を事前に共有しておくことで職員間の認識のズレを防ぎ、スムーズな支援が可能になります。また、支援内容が具体化されていることで、支援を受ける本人やその保護者も支援の方向性を把握しやすくなり、不安の軽減や信頼の向上にもつながるでしょう。

5領域のバランスを図る

3つ目は、5領域のバランスを図ることです。児童発達支援の5領域はそれぞれの領域が相互に影響し合っているので、すべての領域をバランスよく鍛えることが求められています。また、5領域のバランスを図ることで、子どもたちが健やかに成長できる環境を整えながら、個別支援計画の効果を最大化することが可能です。そのため個別支援計画を作成する際は、どれか1つの領域に偏ったり、欠けたりしないように注意しましょう。また、各領域に均等にアプローチができているかを必ず確認し、必要に応じて修正することも大切ですよ。

関係機関との連携を強化する

4つ目は、関係機関との連携を強化することです。障害を持つ子どもたちへの支援は1つの事業所だけでおさまることはありません。教育機関や医療機関、発達支援センターなど多数の機関と連携しながら支援していることが大半です。子どもたちに対して効果的な支援を提供するためにも、関係機関と情報の共有を行うことは重要と言えるでしょう。個別支援計画を作成する段階から関係機関と明確に連携しておくことで、質の高い支援を子どもたちへ提供することが可能になります。

まとめ

5領域に基づいた療育で子どもたちの成長を促そう

いかがでしたか?今回は、児童発達支援の5領域の具体的なねらい、支援内容や個別支援計画に5領域をつなげるコツなど、児童発達支援の5領域について解説しました。児童発達支援の5領域は、障害を持つ子どもたちが健やかに成長するためには欠かせないものです。個別支援計画を作成する際は、5領域をバランスよく取り入れて子どもたちの成長に効果的な支援を提供できるようにしましょう。