令和6年に療育の報酬が改定されることが決定しました。「具体的にどんな変更点があるの?」「事業所運営に影響はあるの?」など、様々な疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。療育の報酬制度は、療育事業の利益や給付金に関わる重要な項目ですよね。この記事では、令和6年に改定された療育報酬の仕組みを詳しく解説していきますよ。療育事業に関わっている人はぜひ参考にしてみてください。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

基本報酬や加算制度についての法改正が行われた

まずは報酬改定の概要を説明していきます。令和6年度障害福祉サービス等報酬改定として決定された今回の報酬改定では、基本報酬や加算制度についての法改正が行われています。基本報酬に関しては、全体的な報酬の単位数が増加し、利用時間や利用者数によっての新たな報酬区分が設けられていますよ。加算制度については、加算率を引き上げたり、利用者に対す評価項目の新設設置といった改定が行われています。職員の処遇改善をしたり、利用者に対する集中的支援を行ったりした場合に評価されやすくなったのが特徴です。

療育の報酬改定が行われた背景

支援課題の変化に対応するため

今回の報酬改定の背景には、支援課題の変化に対応するためという目的があります。障害福祉サービスの利用者は10年前と比較すると大幅に増加しており、利用者のニーズは変化してきていると言えるでしょう。障害福祉サービス業における人材不足や経営状況、近年の物価高騰などの環境も変わってきています。報酬制度を見直すことで、現在のニーズにあった障害福祉サービスを提供できるようにするのが狙いです。

療育の報酬改定における基本報酬の変更点

支援時間の区分によって基本報酬が変わるようになった

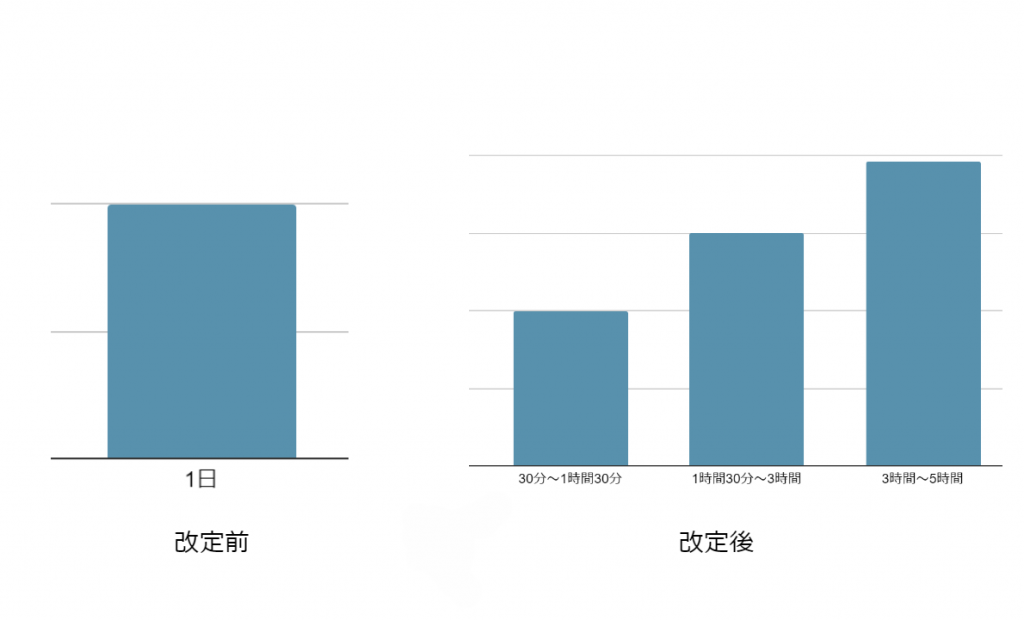

児童発達支援・放課後等デイサービスにおいては、基本報酬の見直しが行われ、新たに支援時間による区分が設けられるようになりました。30分未満の支援については算定対象から除外され、30分以上5時間以下の中で3つの時間区分に分けられるようになったのが大きな変更点です。それによってより細かい基準での算定が可能になったということですね。児童発達支援と放課後等デイサービスにおける基本報酬の改定イメージは以下の通りです。具体的な単位については様々な条件によって異なるため、厚生労働省の資料を参考にしてみてください。

厚生労働省の資料はこちら→https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf

療育の報酬改定における加算制度の変更点

児童指導員の配置形態や勤続年数が加算に反映されるようになった

今回の報酬改定では、加算制度にも変更があります。1つ目の変更点は、児童指導員等加配加算についてです。児童指導員等加配加算については、今までの制度だと勤続年数や常勤・非常勤の区別がなく加算が行われていました。今回の改正では、常勤と非常勤を区別し、勤続年数によっても加算単位が異なるように設定しています。 具体的な加算単位については以下の通りです。

児童指導員等を配置:49~123単位/日

その他の従業者を配置:36~90単位/日

児童指導員等を配置する場合

・常勤専従・経験5年以上:75~187単位/日

・常勤専従・経験5年未満:59~152単位/日

・常勤換算・経験5年以上:49~123単位/日

・常勤換算・経験5年未満:43~107単位/日

その他の従業者を配置:36~90単位/日

専門的支援の体制と実施で分けて加算されるようになった

加算制度のもう1つの変更点は、専門的支援加算及び特別支援加算についてです。今までこれらの加算制度は別々に設けられていましたが、両者を統合したのが大きな変更点だと言えるでしょう。改定後は理学療法士等を設置する支援体制の構築と、専門人材による支援の計画的な実施という2段階で評価されるようになるため、より効果的な加算制度の運用が期待できます。具体的な加算単位については以下の通りです。

専門的支援加算

・理学療法士等を配置:75~187単位/日

・児童指導員を配置:49~123単位/日

特別支援加算:54単位/回

専門的支援体制加算:49~123単位/日

専門的支援実施加算:150単位/回

療育の報酬改定で新設された加算制度

事業所間連携加算

ここからは、改定で新設された加算制度の一部を紹介していきます。1つ目に挙げられるのが、事業所間連携加算です。事業所間連携加算は、事業所間の連携を強化することでより質の高い支援サービスを提供しようとする制度です。施設を利用する障害児の中には、複数の事業所を利用している子供も少なくないですよね。そのような場合において、子供の様子や支援内容の共有を事業所間で行うことで、支援サービスの向上につなげる狙いです。情報連携を行った場合に、以下の通り加算単位が割り当てられます。

中核となる事業所:500単位/

連携する事業所:150単位/回

自立サポート加算

次に紹介するのは、自立サポート加算です。自立サポート加算は、支援サービスを利用する子供の自立を促進するために設けられました。現行の制度では、放課後等デイサービスに通えるのは小学校1年生から高校3年生までです。高校卒業後にどう自立に向けて動いていくのか、計画を立てることが大切ですよね。新設された自立サポート加算では、利用者が高校2年生・3年生の間に学校や地域、企業を連携して支援計画を作成、実施した場合に100単位(1回あたり・月2回まで)加算されます。

子育てサポート加算

新設の加算制度には、家族支援の充実を図ったものもあります。その1つが子育てサポート加算です。社会における発達支援を充実させていくためには、障害児の保護者や兄弟など、家族全体への支援も欠かせませんよね。子育てサポート加算は、発達支援が必要な子供の特性を理解したり、関わり方を学んだりする機会を提供した事業所に対して加算が行われます。事業所での支援を見学してもらったり、実際に支援に参加してもらったりすることで80単位(1回あたり・月4回まで)の加算を受けることができますよ。

入浴支援加算

新設された加算制度で最後に紹介するのは、入浴支援加算です。入浴支援加算は、支援ニーズが高い児童への支援の充実の一環として設けられました。医療的ケアが必要な児童や、重症心身障害児などは、一般的な療育支援よりもさらに専門的な支援が必要ですよね。一方で、専門人材の確保や設備の導入などのハードルが高く、なかなか支援体制が整わないのが現状です。入浴支援は、医療的ケア児や重症心身障害児などに必要な支援の1つです。発達支援と合わせて入浴支援を行った場合に55単位(1回あたり・月8回まで)の加算を受けることができますよ。

虐待防止措置未設置

今回の報酬改定では、加算制度のみならず減算制度も新設されています。ここからは、新設された減算制度について紹介していきますよ。初めに紹介するのは、虐待防止措置未設置減算です。令和4年度に、事業所は障害者虐待防止措置を取ることが義務化されました。今後は、虐待防止措置を取っていない事業所等は基本報酬が減算されることになります。虐待防止の研修を定期的に行ったり、虐待防止措置を適切に実施するための担当者を決めたりすることなどが基準となっていますよ。

情報公表未報告

次に紹介する減算制度は、情報公表未報告減算です。支援サービスの向上のためには、利用者への情報公表や財務状況の公開が大切ですよね。情報未報告減算では、障害福祉サービス等情報公表システムの上で未報告となっている事業所に対して、所定単位数の5%または10%が減算されると定めています。他の減算制度と比較しても大きな減算が定められているので、基準を満たした情報公表がなされているか確認しておくと良いでしょう。

事業継続計画未策定

減算制度では、業務継続計画未策定減算も新設されました。これは、感染症や災害が発生した場合に事業を継続できるように、事業継続計画の作成を定めるものです。障害福祉サービスは、通所している人にとっては日常的に利用しているサービスですよね。そのため、突然事業が停止してしまったら生活に困ってしまう人も沢山います。そのような事態を避けるため、感染症などの非常事態においてもサービスの提供を続けられるように、または一時的にサービスを停止しても早急に再開できるように、計画作成を行うことが大切です。未実施の場合は1~3%の減算が課されるので注意が必要ですよ。

療育の報酬改定で押さえておくべきその他の内容

5領域の総合支援が義務化

ここからは、加算や減算以外の注目すべき改正点を見ていきましょう。初めに紹介するのは、5領域の総合支援が義務化されたという点です。5領域というのは、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの項目を指します。どれも子供の発達支援には欠かすことができない項目ですよね。これら全てを含めた支援内容を計画し、支援プログラムを公表することが義務付けられました。

インクルージョン推進への取り組み

2つ目に紹介するのは、インクルージョン推進への取り組みです。社会で包括的な支援を行っていくためには、障害の有無に関わらず様々な子供が一緒に成長していく環境が必要ですよね。そのため、療育施設のみに通うのではなく、一般的な保育園等に同時に通園することが望ましいとされています。事業所で、保育園への通園支援を行ったり、退所前に児童の今後についての相談や助言を行ったりすることが求められていますよ。

業務効率化のためのICTの活用

ICTの活用によって業務効率化を図ろうとしているのも今回の改正点のポイントです。ICTとは通信技術を利用したコミュニケーション全般を指します。デジタル技術が発達している現在において、ICTの活用は必須だと言えるでしょう。障害福祉分野においては、ICTの活用が遅れているともされています。居宅訪問が要件となっている事例においても、オンラインでの面接を可能にしたり、テレワークについての具体的な指針を定めたりすることが求められていますよ。

療育の報酬改定を踏まえた今後の事業所運営におけるポイント

改定内容を理解する

療育の報酬改定によって、様々な変更点が生じました。今後の事業所運営を円滑に進めるためには、まずは改定内容をしっかりと理解することが大切です。基本報酬や加算制度のみならず、推進されている項目についても理解を深めましょう。厚生労働省の資料を参考にするのはもちろん、まとめ記事での情報収集もおすすめです。まずは大枠を理解して、提供するサービスに関わる項目をチェックしていくと良いでしょう。

加算の獲得計画を立てる

改定内容をしっかり理解できたら、加算の獲得計画を立てましょう。今回の報酬改定では、様々な加算制度が新設されました。それらの加算制度を上手く活用することで、多くの単位を獲得することができますよ。計画を立てずに従来のまま運営を行っていると、単位が十分に取れない獲得できない可能性があります。改定された加算制度を確認し、人員配置や支援計画についての見直しを行いましょう。

まとめ

報酬改定の内容を理解して今後の運営に役立てよう

ここまで、令和6年の療育の報酬改定について紹介してきました。基本報酬の見直しや、代表的な加算制度、減算制度について説明してきましたが、いかがだったでしょうか。高まる支援ニーズに応えるために、変更された点が数多くあります。事業所運営を担う人はしっかり理解して、今後の運営に役立てていきましょう。また、今回この記事で紹介した変更点が全てではありません。事業所によっても重要なポイントは異なるので、厚生労働省の資料もぜひ参考にしてみてくださいね。